皆様、こんにちは。西村友里です。

気が付けば今年も残り4週間となりました。

つい先日11月に入ったばかりだと思っていたら早くも12月です。

とても焦ります。

日が沈むのも早くなったため、一日の終わりが余計に早く感じます。

暖冬とはいえ、朝晩の冷え込みも厳しくなってまいりました。

先日、弊社代表に同行して、新横浜駅近くを歩いていたところ、

ふと南の方角を見ると、空が薄い赤色に染まっていました。

陽も沈み夜なので、夕焼けではありません。

どこか不気味さを感じる赤色に、代表がどこかで火事でもあったのではないかと

心配しておりました。しかし、消防車や救急車の音が聞こえるわけでもなく、

インターネットで調べても、特に情報は掲載されておりませんでした。

このような空を、宏観異常現象(こうかんいじょうげんしょう)ではないかと考える方も

いらっしゃるそうですが、科学的なメカニズムや根拠、妥当性についての検証、

証明は行われていないそうです。

宏観異常現象とは、大きな地震の前触れとして発生ないし知覚されうると言われている、

生物的、地質的、物理的異常現象とされるものなどをひとまとめにしたものです。

そこで「夜なのに空が赤い」で調べてみたところ、以下のことが分かりました。

◇朝焼け・夕焼けと同じ現象と考えるのが自然

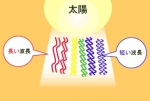

太陽の光には波長の違う光がいくつもあります。

その中で、一番波長の長い光が「赤い光」で、波長の一番短い光が「青い光」です。

太陽光は、地球の空気層(気圏)に入ると、空気中の塵(分子)にぶつかり、

光の向きがかわります。

太陽光が大気で散乱されて、空が青くみえるのはレイリー散乱によります。

レイリー散乱とは、光の波長よりも小さいサイズの粒子による光の散乱です。

透明な液体や固体中でも起きますが、典型的な現象は気体中の散乱であり、

太陽光が大気で散乱されることによって、空が青く見えるというものだそうです。

散乱の量は粒子の大きさと光の波長により、散乱係数は波長の4乗に反比例します。

太陽は沈むにつれて、太陽の位置が私達の真上から横に移動します。

そうすると、太陽光の空気層を通る距離は、真上に比べて横の方が距離が長い為、

いままで塵の間をすり抜けてきた波長の長い赤い光も、塵にぶつかり散らばり始めます。

青い光は波長が短い為、遠くまで光は届かず、赤い光のみが散らばった空(波長が長い)が

目にうつるので、空が赤く見えます。

条件としては、大気中に多くの塵や水蒸気などが含まれる必要があるようです。

今回の赤い空も、このような現象であれば何の心配もいりませんが、

果たして本当にそうなのかは、定かではありません。

いずれにしても、ニュースにならなかったところをみると、火事や大きな地震がくる予兆では

なかったようです。

人間は自然の猛威の前には、なす術がありません。

何事もなく、無事な毎日を過ごせることの幸せを感じながら、平和であることを願いたいと思います。

店舗地図

店舗地図 お問合せメールはこちら

お問合せメールはこちら